最新消息

第17屆學術人才專題講座報導 - 癌症與生物科技:我們如何對抗腦癌? CAR-T 療法與標靶治療 - 台北醫學大學徐宗溢教授

{{ $t('FEZ002') }}設備組|

癌症與生物科技:我們如何對抗腦癌?CAR-T 療法與標靶治療

高三愛班 林智恩報導

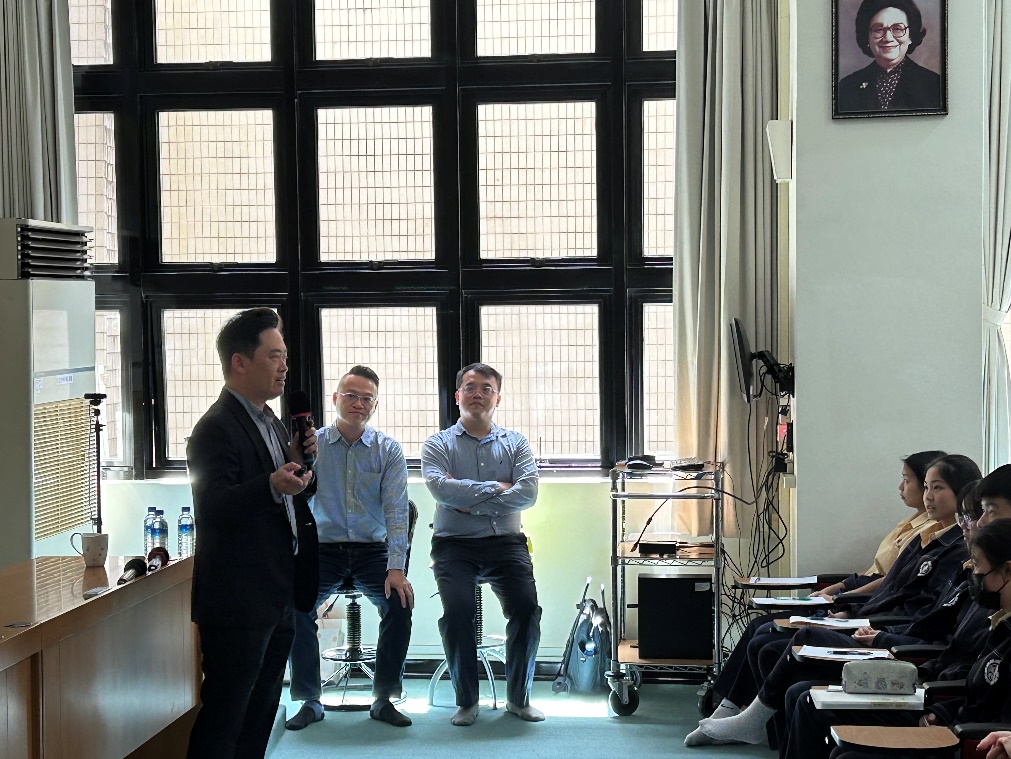

第十七屆學術人才癌症組邀請台北醫學大學神經醫學博士學位學程徐宗溢教授、沈志傑與林宏益博士蒞校為我們介紹「腦瘤」以及目前針對腦瘤的相關研究。

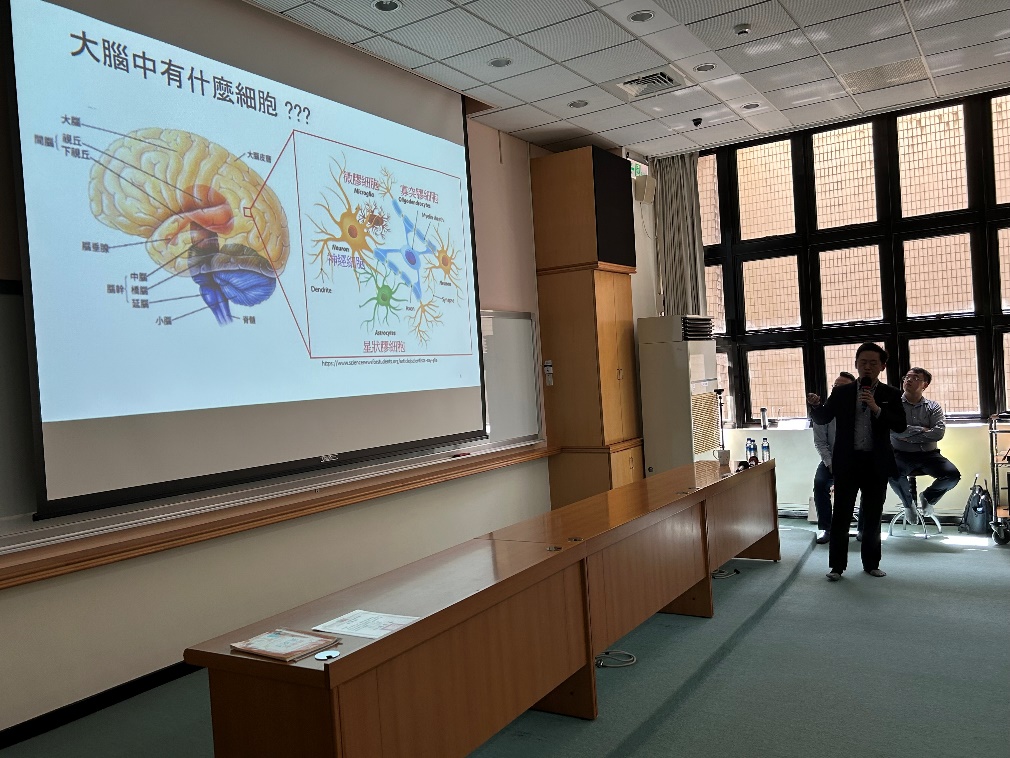

徐教授首先帶領我們認識大腦的細胞結構。除了最為人熟知的神經細胞,大腦中還存在許多負責輔助功能的神經膠細胞,例如:防禦病原體的微膠細胞、維持髓鞘的寡突膠細胞,以及輸送營養的星狀膠細胞。這些膠細胞雖不直接參與訊息傳遞,但對維持神經系統的穩定更是重要。

教授隨後轉向腦部腫瘤的介紹。腦瘤是一種生長於大腦的癌症,可能造成頭痛、性格改變等神經症狀。當中最為惡性的便是「多型性膠質母細胞瘤」(GBM),也是本次演講的重點之一。這種腫瘤起因於星狀膠細胞的突變,五年存活率僅5.6%,遠低於其他常見癌症。雖然現代醫療在多數癌症的治療上已有明顯進展,但腦瘤因為大腦結構的複雜性與血腦屏障的存在,至今仍難以有效對抗。

即便如此,徐教授指出,現今學界正積極透過「精準醫療」尋找突破。基於癌症多與基因突變有關,若能辨識出特定致癌基因,就有機會發展針對性的治療策略。徐教授的研究大致分為三個階段:首先利用 GiloVis、TCGA 等資料庫或質譜儀,透過大數據篩選出與腦瘤相關的突變基因;接著設計實驗,觀察這些基因與某些物質(如類固醇合成酶 CYP17A1、CYP11A1、薑黃素、自由基等)在正常與腦瘤小鼠間的差異;最後,進一步釐清這些物質與腦瘤之間的交互作用機制,並嘗試研發出具治療潛力的藥物。

徐教授演講結束後,由沈志傑博士補充介紹更多關於神經膠質瘤的內容,深入探討其病理特徵、治療手段與藥物機制,並分享了研究過程中遭遇的各種挑戰,使我們得以從科學家的視角理解研究工作的實際困難與價值。

此外,林宏益博士也與我們分享了他從大學生到博士一路走來的心路歷程。起初就讀園藝系研究植物基因,後來逐步轉向分子生物學、質譜分析、抗體製備及腫瘤研究等領域。他坦言研究過程並非一路順遂,但正因為不放棄,才能不斷突破自我。最後他勉勵我們,不論選擇什麼路,只要願意努力,就有機會走出自己的方向。

透過三位講者的分享,我們不僅對腦瘤與精準醫療有了深入的認識,也看見了研究人員在科學探索中所投入的心力與毅力。這場講座不只是知識的交流,更是對科學精神與職涯思考的一次啟發。

{{ $t('FEZ003') }}2025-05-12

{{ $t('FEZ004') }}2025-05-15|

{{ $t('FEZ005') }}318|