最新消息

第17屆學術人才專題講座報導 - 對每顆細胞進行身家調查,有必要嗎? - 台北醫學大學莊健盈教授

{{ $t('FEZ002') }}設備組|

對每顆細胞進行身家調查,有必要嗎?

高一愛班 林佑潔報導

4月30日下午,本校特別邀請了台北醫學大學的莊健盈教授蒞校進行學術人才專題講座,主題為「對每顆細胞進行身家調查,有必要嗎?」。莊教授以生動有趣與互動的講述方式讓我們了解腦癌細胞的研究方法。

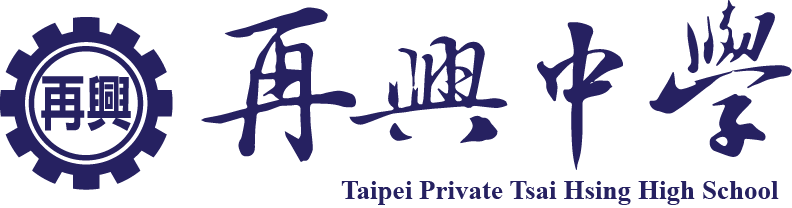

人的腦部大約有860億個神經元和一兆顆膠細胞,遠超過全世界總人口的數百倍。當科學家意圖了解這些細胞的時候,會希望知道的事包括:這是什麼細胞、有什麼功能以及它有什麼秘密。試想一下,如果腦中有860億個住戶,而你身為管理者,會希望知道每一個住戶在做什麼嗎?這需要一次大規模的人口普查,並且耗費的成本無比龐大。因此,相較於了解每一個細胞在做什麼,科學家多數時候更傾向於尋找線索,並把注意力聚焦在那些「問題細胞」上。

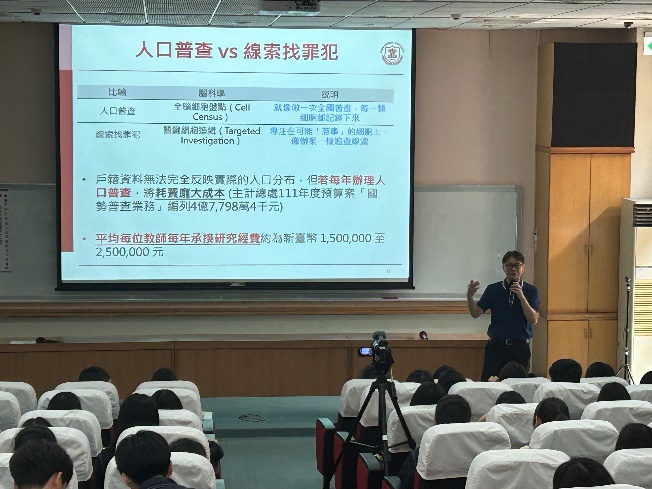

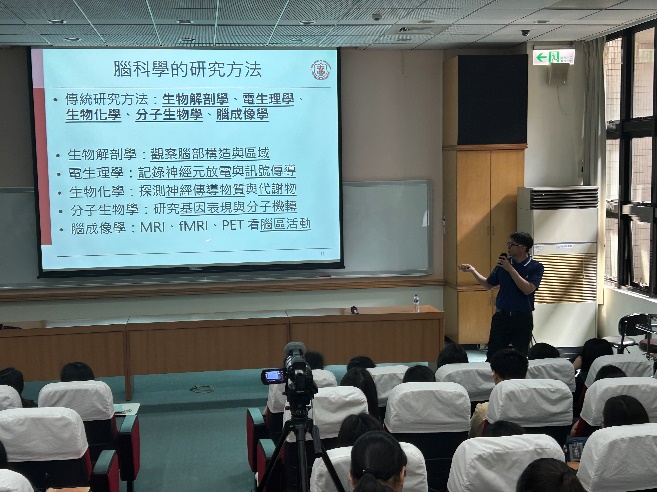

什麼叫做腦細胞的身家調查呢?這指的是了解細胞的基因表現,以及細胞的「交友群體」,也就是這個細胞會和哪些細胞進行交互作用。傳統的研究方法有五種,分別是生物解剖學、電生理學、生物化學、分子生物學以及腦成像學。而如今,又多了基因技術、遺傳學技術、光學技術、電信號檢測技術、超高分辨顯微成像技術、工程學技術以及奈米技術。透過傳統的方法與新興的科技,科學家可以了解患者具體是哪些腦區出了問題,或者是哪些訊號傳導路徑出了問題,以達到標靶治療的目的。

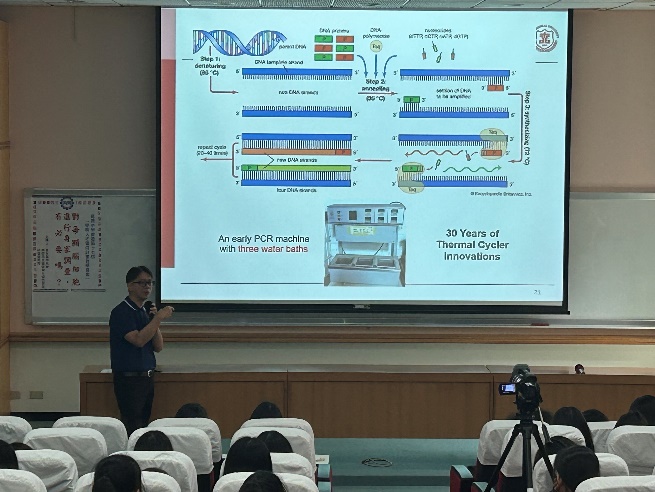

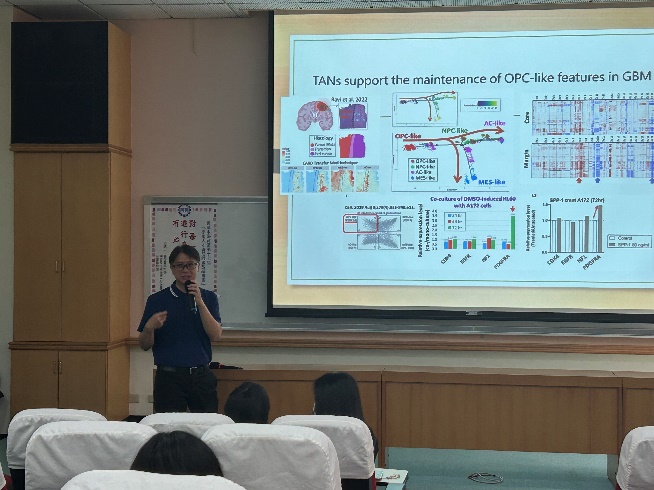

上述的方法了解的是到底哪個部份出了問題,但具體怎麼知道這個部分到底是「誰」呢?這需要用到一個技術:單細胞定序。基因定序技術發展至今,從原本需要耗費數十億台幣,到現在只需要三萬塊左右就可以定出整個人類基因體序列。過程中,會將一個細胞的基因分成數萬個片段,在每個片段上加上一個特定的「標籤」用於辨識這些片段原本來自哪一個細胞,最後藉由分析每個片段的含氮鹼基序列來判斷這到底是哪一個細胞,或者去統計這些細胞的基因表現量,比較是否有發生異常表現,來知道這個「問題細胞」,到底是誰。

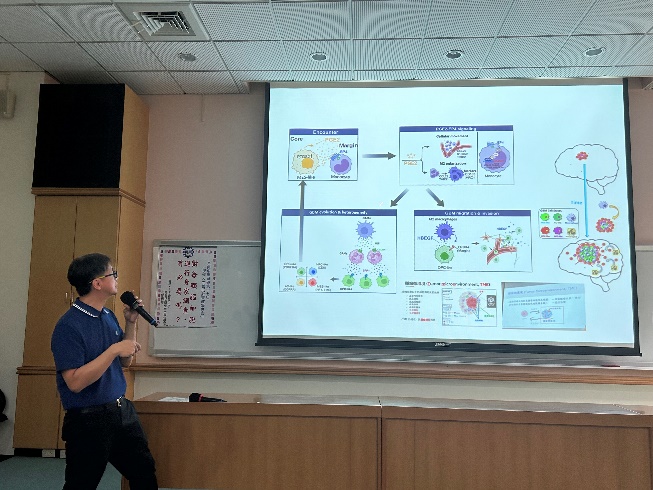

知道了問題在哪,下一步就是解決問題。由於癌症具有高異質性(經常發生變異),因此在治療的時候,攻擊癌細胞「大軍」的「後勤部隊」會是更好的選擇。這個後勤部隊其實指的就是腫瘤微環境。我們利用現代的新興技術了解腫瘤細胞的「交友群體」之後,針對腫瘤微環境中的這些細胞進行攻擊,阻止他們創造對癌細胞有利的環境,抑制癌細胞的生長,讓體內的免疫細胞有機會戰勝癌症。

講座結束後,不少對今天講座主題與希望進入莊教授研究室進行專題研究的同學,也留下來繼續向莊老師請教。

活動相片連結

https://drive.google.com/drive/folders/1FQIRsy2okpfqMyF4op4UbwpuvkEcjCGr?usp=sharing

{{ $t('FEZ003') }}2025-05-23

{{ $t('FEZ004') }}2025-05-23|

{{ $t('FEZ005') }}309|