公告彙整

學術人才專題講座活動報導 - 高祖仁教授 - 探討影響神經迴路形成的關鍵蛋白

{{ $t('FEZ002') }}設備組|

探討影響神經迴路形成的關鍵蛋白

高三誠班 徐顥齊、黃螢驊報導

許多神經退化性疾病,如多發性硬化症、漸凍症等,目前仍無解藥。這些由神經生長錯誤引發的疾病,難道就沒有治療的可能性嗎?在4月1日的講座中,台北醫學大學神經醫學博士學位學程的高祖仁教授在視聽教室分享了有關影響神經生長的受體與配體的最新研究。

高教授首先簡要介紹神經科學的基本概念,說明神經細胞、脊髓與大腦的結構,以及神經系統在這些區域的分佈。隨後,教授深入探討了「神經細胞的發育過程」。他指出,人體神經系統的發育起始於幹細胞的分裂,隨著大量神經細胞的生成,這些細胞開始移動並在不同部位聚集,逐漸分化成多種不同類型的神經細胞。在神經迴路形成的過程中,軸突末端的生長錐通過表面受器感知環境中的化學物質與配體,這些訊息根據傳遞的距離分為遠程與短程。另外根據性質的不同,分為吸引性與排斥性,生長錐則根據這些訊號選擇適當的方向,持續延伸軸突,最終與目標細胞建立突觸,完成神經迴路的建構。

然而,這些神經迴路並非固定不變,整個生命過程中它們會經歷持續的重組與細胞凋亡。從出生到死亡,神經迴路經歷了無數次的調整與修正,這一過程可以看作是一次次錯誤與修正的循環,最終塑造了我們當前的神經系統。

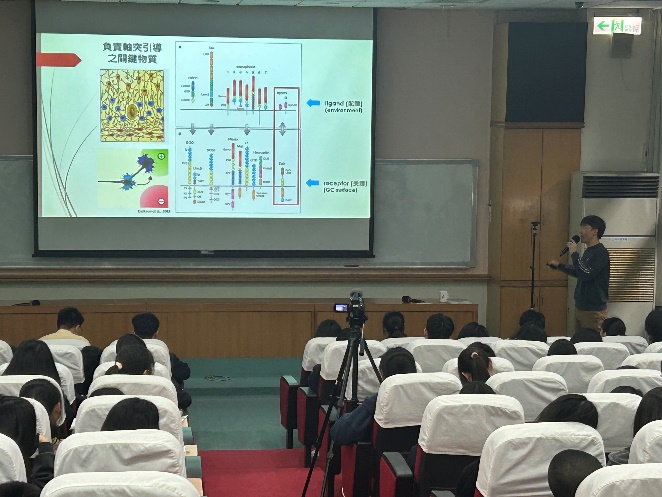

介紹完神經迴路的形成後,高教授便介紹實驗室的研究重點 - Eph/ephrin引導信號路徑。Eph/ephrin和其他神經迴路形成過程中的引導路徑不同,可以雙向引導,也就是受體配體會隨著下游物質的不同而有所區別。Eph/ephrin系統是相對單純且廣泛研究的目標,根據結構也可以分成EphA/ephrinA或EphB/ephrinB。研究發現,EphA除了在神經迴路形成中有關,在許多疾病中也扮演著相當重要的角色。高教授的演講主要圍繞在EphA和疾病有關的症狀,例如在帕金森氏症患者中,其血液表達大量EphA4,顯示其在疾病中的角色。

高教授在講座中介紹了實驗室常用的方法 - 電穿孔技術(electroporation),以及實驗中使用的動物模型。透過實際的研究案例,幫助同學快速掌握Eph下游訊息傳導路徑的調控模式。講座從一篇論文的研究問題出發,探討Eph的下游分子paxillin是否參與運動神經元的生長調控。研究發現,paxillin在脊髓外側運動神經柱(lateral motor column, LMC)中有表現,並透過基因剔除與過度表現技術,觀察其對運動神經元軸突導向的影響。經由離體條紋分析,結果顯示paxillin表現異常會導致運動神經元路徑選擇錯誤,進一步驗證了原先的假說。高教授深入淺出的講解引發熱烈討論,許多同學在講座結束後踴躍提問。本屆學術人才活動也特別邀請對神經科學有興趣的同學報名參與,親身投入高教授的前沿研究,成為揭開神經發育奧秘的一員。

活動相片連結

https://drive.google.com/drive/folders/1ERLJOZzgU5uyUBIYYT6VaYTN2k1h2RdN?usp=sharing

{{ $t('FEZ003') }}2025-04-08

{{ $t('FEZ004') }}2025-04-22|

{{ $t('FEZ005') }}451|