公告彙整

113-2財經素養課程活動報導-霸權貨幣與地緣政治-政大外交系何思因教授

{{ $t('FEZ002') }}設備組|

霸權貨幣與地緣政治

高三勇班 林子曦 報導

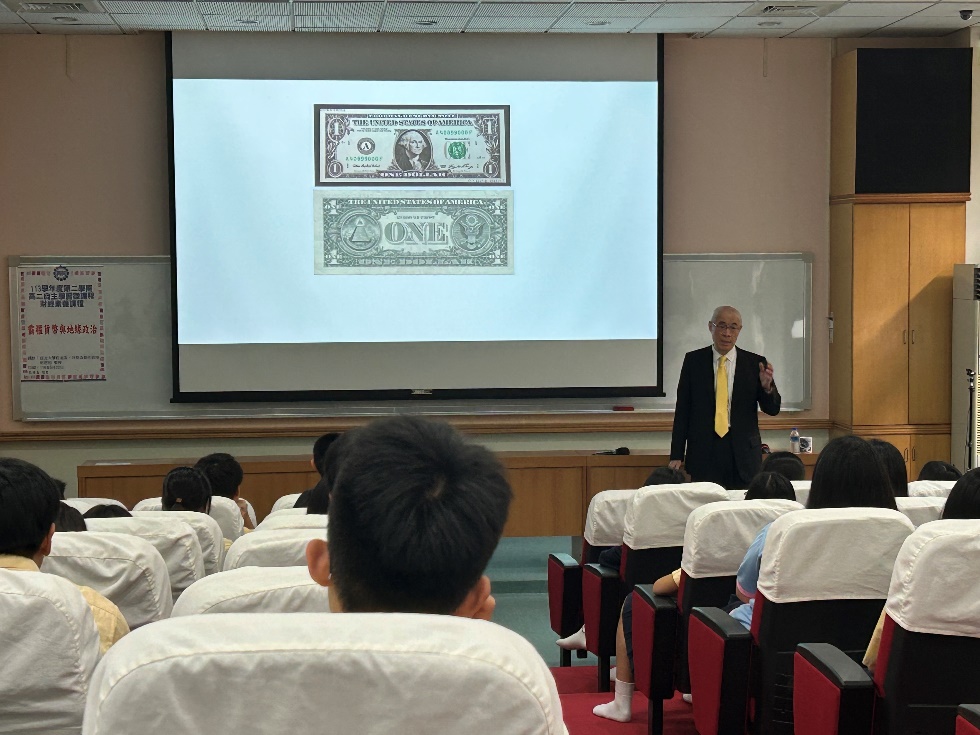

為引導學生深入理解貨幣體系背後的制度意涵與地緣政治議題,本校有幸邀請到擔任政治大學政治系、外交系兼任教授的校友何思因學長返校進行財經素養課程專題講座,分享主題為《霸權貨幣與地緣政治》。講座中,學長帶領我們重新認識美元不只是紙鈔或匯率,更是一種無形卻關鍵的「基礎建設」,深刻地影響著全球局勢與我們日常生活的運作方式。

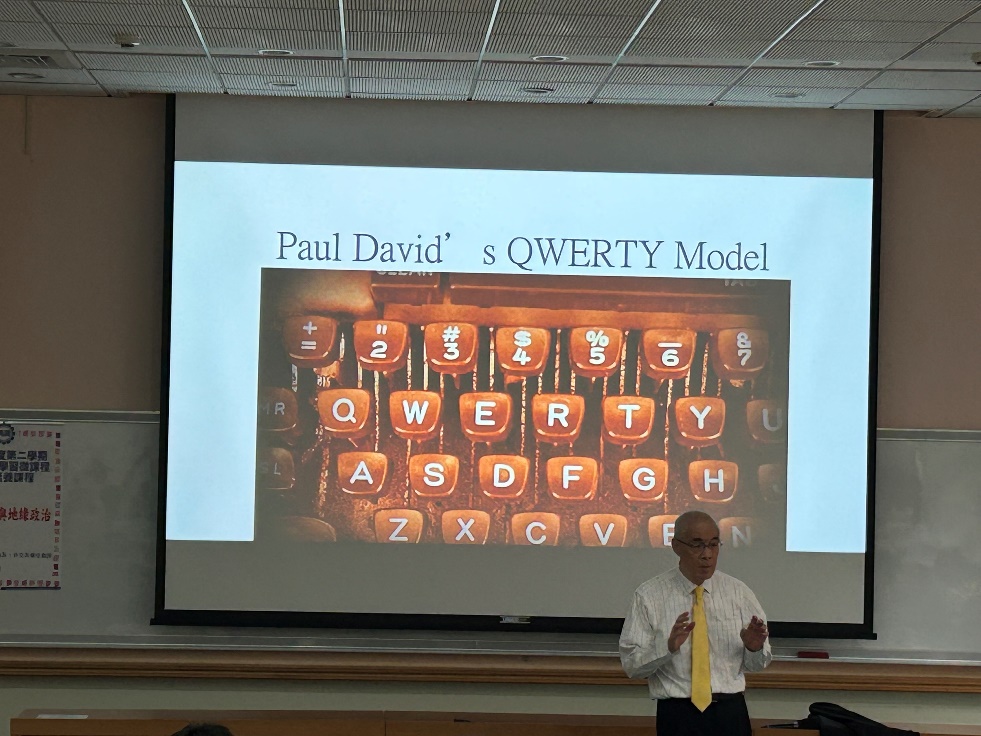

學長一開始以「基礎建設」的概念切入,不僅僅是馬路、橋樑或建築,還包含制度與習慣的演進。他指出,生活中許多制度看似理所當然,其實都經過漫長的形成過程。就如同英文鍵盤排法雖然不方便,卻因為市場慣行與使用習慣被保留下來。而美元也正是如此,它早已超越「貨幣」本身,成為全球經濟運作不可或缺的制度性設施。透過石油以美元報價、外匯存底多數以美元持有等現象,學長說明美元已成為國際金融的「基礎設施」,縱使各國希望去美元化,但仍難以完全擺脫對它的依賴。

學長也深入剖析地緣政治如何與美元的全球地位緊密連結,他以台積電赴美設廠為例,指出企業國際化不僅涉及資金籌措,更需應對當地嚴格的環保法規、工會制度與勞工保障等制度環境。這些看似行政性的細節,其實反映出台灣如何在全球供應鏈中調整策略、適應制度差異,才能維持競爭優勢。學長也打破課本中的定義,提醒我們「貨幣統一」的歷史並非如教科書所述早在清朝完成,而是在1949年兩岸分治之後,才真正確立了現今使用的貨幣體系。這些例子不僅顯示制度的深層影響力,也說明地緣政治如何滲透到金融與經濟的運作中。

關於俄烏戰爭,學長提出不同的觀點。他指出,儘管戰爭帶來巨大人道災難,但也為美國軍火工業與武器供應鏈創造了穩定需求。當世界各國為支持烏克蘭而大量購買美國武器時,實質上進一步強化了美元作為國際軍火交易與戰爭經濟結算的地位。

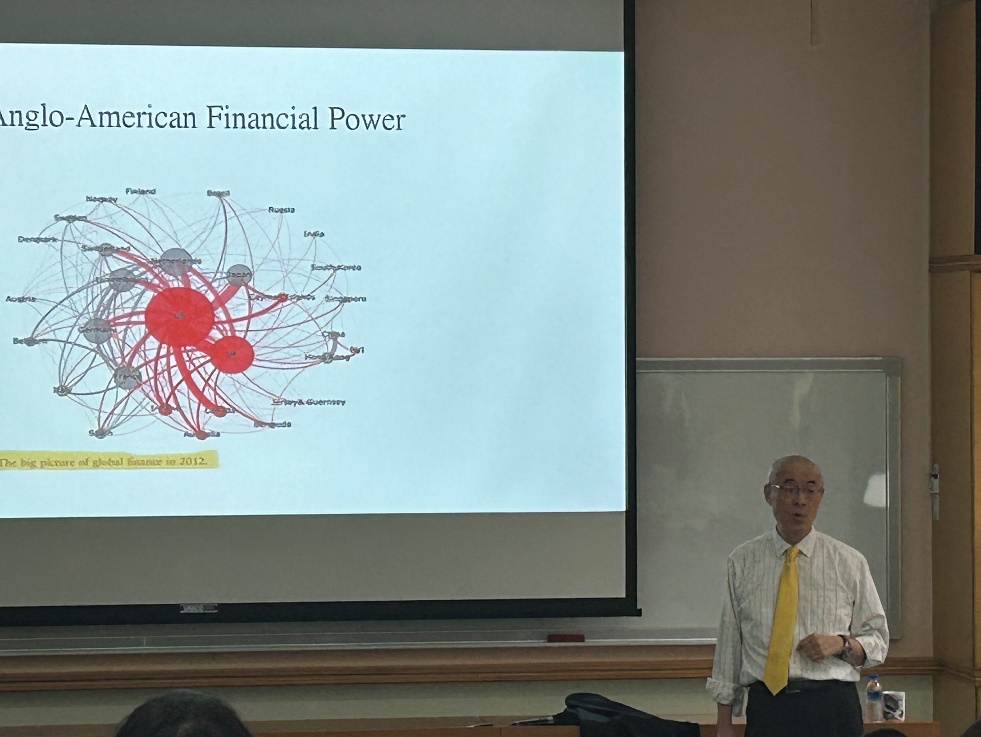

在制度與科技的層次上,學長引用「潘諾普康監獄」(Panopticon)概念,類比美元在全球金融監控中的角色。他指出,雖然美元的操控機制不像傳統武力或政治壓力那麼明顯,但由於國際貿易大多以美元結算,每一筆交易事實上都在美國的掌控與監視之下。透過美元交易,美國能夠觀察、分析各國的經濟動態與合作網絡,就如同一座看不見的圓形監獄,使其他國家即使看不見「監視者」,卻不得不在其規則之下行動。

講座最後,學長提醒我們:「每個學科都有它的重要性。」。他鼓勵我們不要只把學習當成考試的工具,而是用來探索世界的方式。這場講座讓我們發現,原來美元不只是外幣或匯率那麼簡單,它其實影響著國際政治、經濟,甚至我們的日常生活。從英文鍵盤的排列、石油價格的計算,到俄烏戰爭背後的金流安排,我們一步步理解到制度和貨幣是怎麼緊緊扣在一起,左右著整個世界的運作。

活動相片連結

https://drive.google.com/drive/folders/1zKJfJHL2OvTmLLh2IjdxY8Dy9bo90jvr?usp=sharing

{{ $t('FEZ003') }}2025-06-12

{{ $t('FEZ004') }}2025-06-12|

{{ $t('FEZ005') }}381|